„Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst“, so sprach Jesus kurz vor seiner Hingabe am Kreuz zu seinem Vater über die Jünger. Damit hat Herr die Welt als den passenden Lebensraum des Christen festgelegt. An sich ist die Welt ja nicht schlecht, denn sie ist aus den Händen des Schöpfergottes hervorgegangen, und was von Gott kommt ist gut. Die Welt ist mit Gott aufs engste verbunden, weil sie „der Schemel für seine Füße“ ist, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Dass die Welt leider oft anders aussieht als Gott sie erschaffen hat, liegt allein an bösen Menschen, die sie besudeln und schlecht machen. Dies ist jedoch kein Grund, dass wir Christen sie verlassen sollten oder dass wir uns in ihr nicht wohl fühlen könnten. Nein! Die Welt ist der Ort, an dem Gott uns haben will. Sie ist unser Zuhause, in ihr entwickelt sich unser Leben, und in ihr kommen wir in Kontakt mit Gott. Diese Erkenntnis erhöht die Qualität der Welt beträchtlich: Die Verbindung der Christen mit Gott wächst und gedeiht – gerade in der Welt.

Dass Jesus Christus die meiste Zeit seines Lebens in einem ganz normalen weltlichen Milieu verbracht hat, in der Familie, in der beruflichen Arbeit wie in den Tausenden Kleinigkeiten eines normalen Alltags, und dass er dabei in inniger Verbindung mit seinem Vater Gott stand, zeigt die Bedeutung des Irdischen für die Gestaltung des Lebens im Kontakt mit Gott. Doch wurde das nicht immer so gesehen.

Vielmehr wurde die Welt über viele Jahrhunderte in der Kirche zumeist aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet. Das hat sich im Nachhinein als verheerend erwiesen. Die Religion, die Beziehung zu Gott, der Glaube – alles was direkt mit Gott zu tun hat – wurde immer mehr und immer umfassender im kirchlichen Bereich abgewickelt, während sich das Weltliche immer mehr und immer grundsätzlicher vom Religiösen abwandte.

Offenkundig konnte diese Einstellung, die auch heute noch nicht ganz überwunden ist, den Herausforderungen der modernen Zeit unmöglich standhalten. Aber die Kirchengeschichte zeigt: Wenn irgendetwas wirklich Wichtiges herannaht, wird der Heilige Geist aktiv, der die Zukunft kennt. Er verhindert das Schlimmste und lässt das Notwendige heranreifen. Unauffällig, aber wirksam behält der Herr der Kirche die Zügel in der Hand. Und so war es auch mit der Würdigung des Weltlichen.

Als das Opus Dei am 2. Oktober 1928 durch den heiligen Josefmaria Escrivá gegründet wurde, war die sogenannte „postchristliche Zeit“ noch nicht gekommen. Die „Volkskirche“ war noch lebendig, die „sexuelle Revolution“ hatte noch nicht stattgefunden, und auch die „Autoritätskrise“ mit ihrem Relativismus und Individualismus sollte erst in den Jahren ab 68 kommen. Zwar lebten die Menschen auch damals in keiner heilen Welt, die Kirche jedoch stand im Großen und Ganzen kompakt da, fromm, gläubig, missionarisch und in tiefer Einheit mit dem Heiligen Vater in Rom.

Allerdings spielte sich das christliche Leben vor allem für die meisten bei den Sonntagsmessen in den brechend vollen Kirchen ab. Aber die Welt des Irdischen, des Materiellen blieb für das Glaubensleben des einzelnen Christen weitgehend nebensächlich. Nachträglich scheint es so, als lebte man in zwei Welten: Die Kirche hier, die Welt da. So konnte es unmöglich weitergehen. Was wäre aus unserer Kirche geworden, wenn alles beim Alten geblieben wäre? Etwas pointiert gesagt hätten wir die Kirche zu einer Art religiösem Klub verkommen lassen.

Aber Gott bereitete seine Kirche rechtzeitig auf die Konfrontation mit dem aufkommenden, hochgradig unchristlichen Zeitgeist vor. Eine Öffnung der Kirche zur Welt war unbedingt nötig. Aber nicht Abwendung von der Frömmigkeit, sondern Hinwendung zur Weltlichkeit. „Seid Männer und Frauen der Welt“, pflegte der heilige Josefmaria Escrivá zu sagen, „aber keine verweltlichten Männer und Frauen“. Das Weltliche musste in der Kirche neu und stärker beleuchtet werden, so dass der Christ durch das Irdische das Göttliche erkennt.

Der Gründer des Opus Dei betonte Zeit seines Lebens, das Opus Dei komme nicht von ihm, sondern von Gott. Er sei lediglich so etwas wie der Umschlag eines Briefes, den Gott geschrieben hat: Man öffnet den Umschlag, liest den Brief und wirft den Umschlag in den Papierkorb. Der Vergleich zeigt nicht nur die Demut des heiligen Josefmaria Escrivá. Der junge Priester sollte erkennen und von jenem zweiten Oktober an überall verkünden, was er bei einer Gelegenheit so ausgedrückt hat: „Das alltägliche Leben ist der wahre Ort eurer christlichen Existenz. Dort, unter euren Mitmenschen, in euren Mühen, eurer Arbeit und eurer Liebe, dort ist der eigentliche Ort eurer tagtäglichen Begegnung mit Christus. Dort, inmitten der durch und durch materiellen, irdischen Dinge müssen wir uns bemühen, heilig zu werden, indem wir Gott und allen Menschen dienen.“ Ein andermal sagte der Gründer: „Seid davon überzeugt: Jede noch so alltägliche Situation birgt etwas Heiliges, etwas Göttliches in sich, und euch ist aufgegeben, das zu entdecken.“ Und oft erinnerte er an das Wort der heiligen Teresa von Avila: „Auch bei den Töpfen ist der Herr.“

Die Gläubigen können Gott nicht nur in den rein religiösen Angelegenheiten finden, etwa wenn sie direkt beten oder die Sakramente empfangen. Gott ist ja „nicht nur da oben, wo die Sterne leuchten“, sondern auch hier unten. Jesus ist Gott, der zu uns in die materielle Welt gekommen ist. „In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leiblich“ –corporaliter, schreibt der heilige Paulus den Kolossern, und den Ephesern: „Gott ist alles in allem.“ Nach seiner Himmelfahrt hat er sich nicht zur Ruhe gesetzt, uns nicht den Rücken gekehrt. „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ Er ist der nahe Gott, der uns auch durch die Materie, durch das Irdische, zu sich führen will. So können wir ihn in allem finden, was wir tun oder lassen, in allem, was in uns und um uns herum geschieht, nur nicht in der Sünde.

Etwas salopp ausgedrückt könnte man sagen, wir Christen sollten begreifen, dass wir Gott nicht nur bei Choralgesang und Weihrauchduft finden können, sondern beim Lärm der Maschinen, beim Geschrei eines Kindes, in den Launen des Ehepartners, in der Freude über einen Erfolg. Einfach so, ganz normal.

Das ist eine der Schlagadern, die das Opus Dei durchpulst. Das ist die fast vergessene Botschaft, an die der Herr die Kirche durch den heiligen Josefmaria erinnern wollte. Denn eigentlich ist sie nicht neu. Im Gegenteil, sie ist so alt wie das Evangelium alt ist, und so neu, wie das Evangelium neu ist.

Am Tag nach der Heiligsprechung am 06. Oktober 2002 sagte Johannes Paul II. auf dem Petersplatz, Josefmaria Escrivá sei „der Heilige des gewöhnlichen Lebens“ – auf Italienisch „il Santo dell‘ordinario“. Damit hat der heilige Papst die Botschaft auf den Punkt gebracht, die Gott dem jungen Priester 1928 zur Weitergabe an die Kirche unserer Zeit anvertraut hatte.

Das Tagesgebet an seinem Gedenktag, dem 26. Juni, beginnt mit der Feststellung: „Gott, du hast in deiner Kirche den heiligen Josefmaria erwählt, die allgemeine Berufung zur Heiligkeit und zum Apostolat zu verkünden.“ Wie das Zweite Vatikanische Konzil bestätigt hat, sind nicht nur Priester und Ordensleute zur persönlichen Heiligkeit, zum vertrauten Umgang mit Gott berufen, sondern auch die Laien, Männer wie Frauen. Doch können und sollen die Laien – und das ist der markante Unterschied zu früheren Zeiten – ihren vertrauten Umgang mit Gott dadurch erreichen, dass sie das Irdische möglichst vollkommen und mit der Absicht verrichten, Gott eine Freude zu machen. Anders gesagt, können und sollen die Laien dadurch heilig werden, dass sie mit Jesus Christus an der Erlösung des Teils der Schöpfung mitwirken, der ihre Lebens- und Arbeitswelt ausmacht. Heiligkeit ist das Normale für den Christen, wie Kardinal Ratzinger einmal sagte.

Du kannst die Angelegenheit, mit der du dich gerade beschäftigst, aus Liebe zu Gott in derselben Gesinnung tun wie Jesus in den dreißig Jahren seines verborgenen und erlösenden Lebens als Zimmermann in Nazaret. Tust du das oder bemühst du dich zumindest dauerhaft und aufrichtig darum, dann bist du garantiert auf dem Weg der Heiligkeit, und die großen Möglichkeiten deines Lebens gehen auf. Du wirst glücklich, weil du im Laufe eines jeden Tages immer wieder Jesus triffst. Denn wer mit Christus durch den Tag geht, der hat ein frisches Herz, ein frohes Gemüt und strahlt Frieden aus, weil er sich von Gott geliebt weiß.

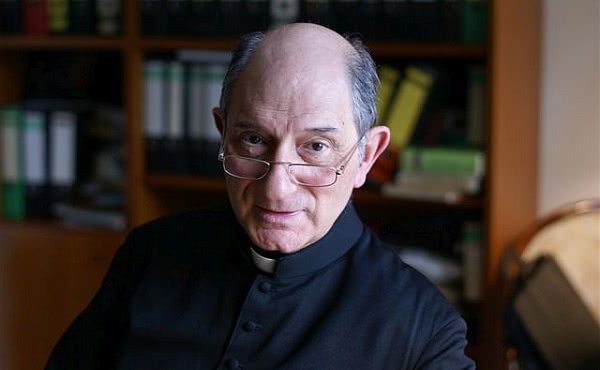

Msgr. Martinez leitete die deutsche Region des Opus Dei von 1966 bis 1975.